Kostenloses Webinar zur Atypischen Netznutzung am 28.11.

Jetzt anmelden

Für viele Unternehmen sind Stromkosten ein Faktor, der die Profitabilität erheblich beeinflussen kann. Um diese Belastung zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ist ein aktives Energiemanagement unerlässlich. Doch wie startet man am besten, um den eigenen Strombezug zu optimieren?

Tatsächlich gibt es ein "Werkzeug", das Unternehmen dabei unterstützt, ihren Energieverbrauch zu verstehen und gezielt zu optimieren, und sogar kostenlos zur Verfügung steht: der Lastgang. Er ermöglicht eine Analyse des Stromverbrauchs und gibt somit konkrete Einblicke in das Einsparpotenzial. Was genau ein Lastgang ist, welche Informationen und Handlungsempfehlungen man aus dem Lastgang ableiten kann, und wie man an den eigenen Lastgang kommt, erklären wir hier.

Bildlich gesprochen ist ein Lastgang der Fingerabdruck des Stromverbrauches eines Unternehmens – er zeigt nicht nur, wie viel Strom das ganze Jahr hinweg verbraucht wird, sondern auch, wann genau wie viel bezogen wird. Einfacher: der Lastgang ist eine tabellarische Auflistung, die Aufschluss darüber gibt, wie sich der Stromverbrauch eines Letztverbrauchers im Laufe der Zeit, meist über ein Jahr hinweg, verhält.

Grundlage für den Lastgang bildet die registrierende Leistungsmessung (RLM). Bei der RLM werden die Verbrauchsdaten meist in 15-Minuten-Intervallen automatisch und kontinuierlich gemessen, gespeichert und an den Netzbetreiber übermittelt. Die RLM ist für Stromverbraucher gesetzlich vorgeschrieben, sobald der jährliche Stromverbrauch über 100.000 kWh liegt, und ist die technische Voraussetzung für die Erstellung eines individuellen Lastgangs.

Der Lastgang wird in der Regel als maschinenlesbare Datei – meistens CSV oder Excel – vom Netzbetreiber bereitgestellt. Die Datei gibt dann neben dem Stromverbrauch Aufschluss über den Bezugspunkt und was genau in welchem Zeitraum gemessen wurde.

Ein Lastgang ist zunächst nichts weiter als eine Zeitreihe an Messpunkten. Ohne weitere Verarbeitung oder Aufbereitung gibt er wenig Aufschluss über konkretes Einsparpotenzial. Im ersten Schritt sollte man sich daher einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen verschaffen, die die Grundlage für Handlungsempfehlungen legen.

Die drei wichtigsten Kennzahlen sind der Gesamtverbrauch, die Lastspitze und die Benutzungsstunden. Alle drei lassen sich schnell und einfach mit einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) berechnen:

Die Benutzungsstunden bestimmen die Zusammensetzung der Netzentgelte. Je nachdem ob man über oder unter der Schwelle von 2.500 Benutzungsstunden liegt, verändert sich die Zusammensetzung der Netzentgelte: Liegt man unterhalb der 2.500 Benutzungsstunden, fallen hohe Arbeitspreise pro kWh, aber niedrige Leistungspreise pro KW - also der Lastspitze - an. Liegt man über den 2.500 Benutzungsstunden, dreht sich das um: Niedrige Arbeitspreise, hohe Leistungspreise.

Wie hoch die Leistungs- und Arbeitspreise bei über bzw. unter 2.500 Benutzungsstunden sind, kann man beim Netzbetreiber erfragen oder auf der Stromrechnung nachlesen. Ist der Netzentgelttarif bestimmt, ergeben sich die Kosten wie folgt:

Sie möchten wissen, wie hoch Ihre Netzentgelte sind? Nutzen Sie unseren kostenfreien Online-Rechner.

Abschließend kann es sinnvoll sein, den Lastgang grafisch zu visualisieren. Als Liniendiagramm gibt er Aufschluss darüber, ob einzelne Spitzen die Höchstlasten verursachen, oder ob der Strombezug konstant ist. Sind Spitzen die Verursacher, macht Lastspitzenkappung Sinn.

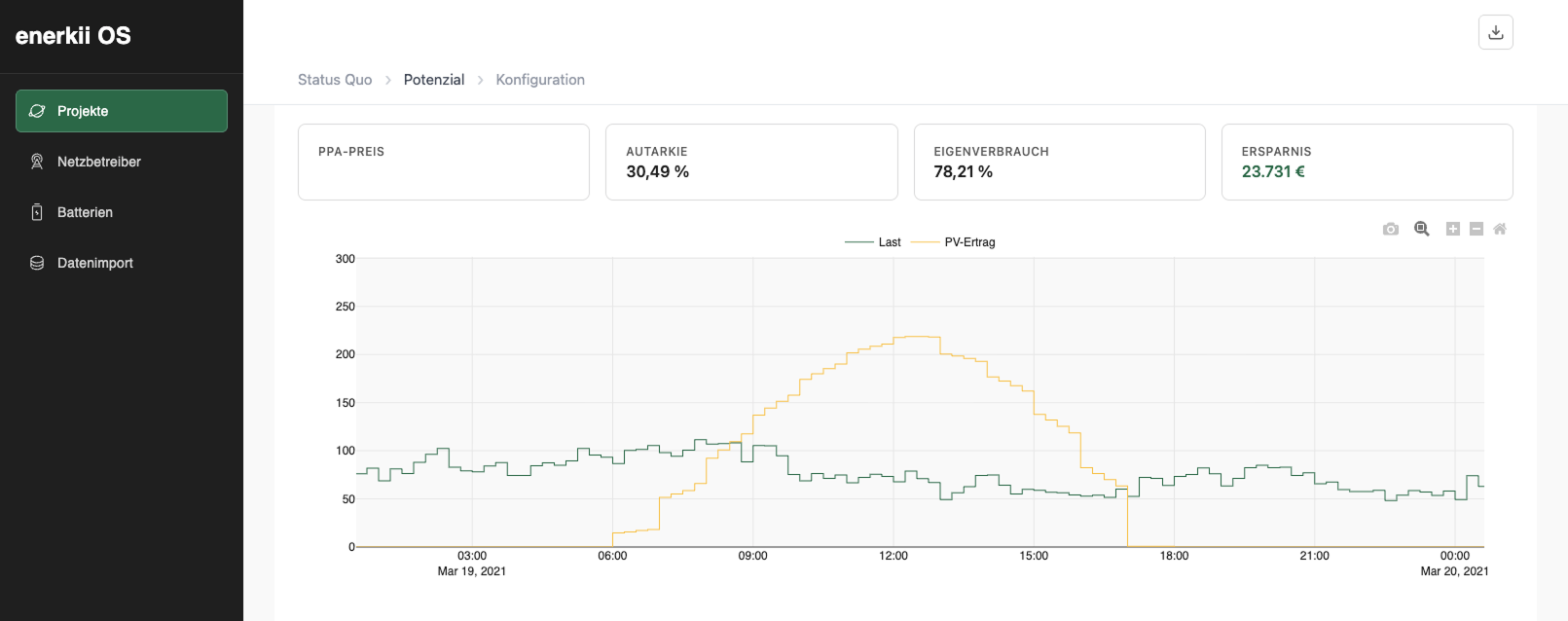

Als Heatmap zeigt er an, wann die Hauptbezugszeiten des Betriebes sind. Liegen diese in den Mittags- und Nachmittagsstunden, kann eine PV-Anlage effektiv eingesetzt werden.

Die Gesamtkosten für Strom ergeben sich primär aus Netzentgelten und dem Arbeitspreis für Strom. Entsprechend sind das auch die Hebel, an denen man ansetzen kann, wenn man Stromkosten senken möchte. Beginnen wir mit den Netzentgelten:

Liegt man über 2.500 Benutzungsstunden, bilden die hohen Leistungspreise, die pro kW anfallen, den größten Hebel, um die Stromkosten zu senken. Das kann man tun:

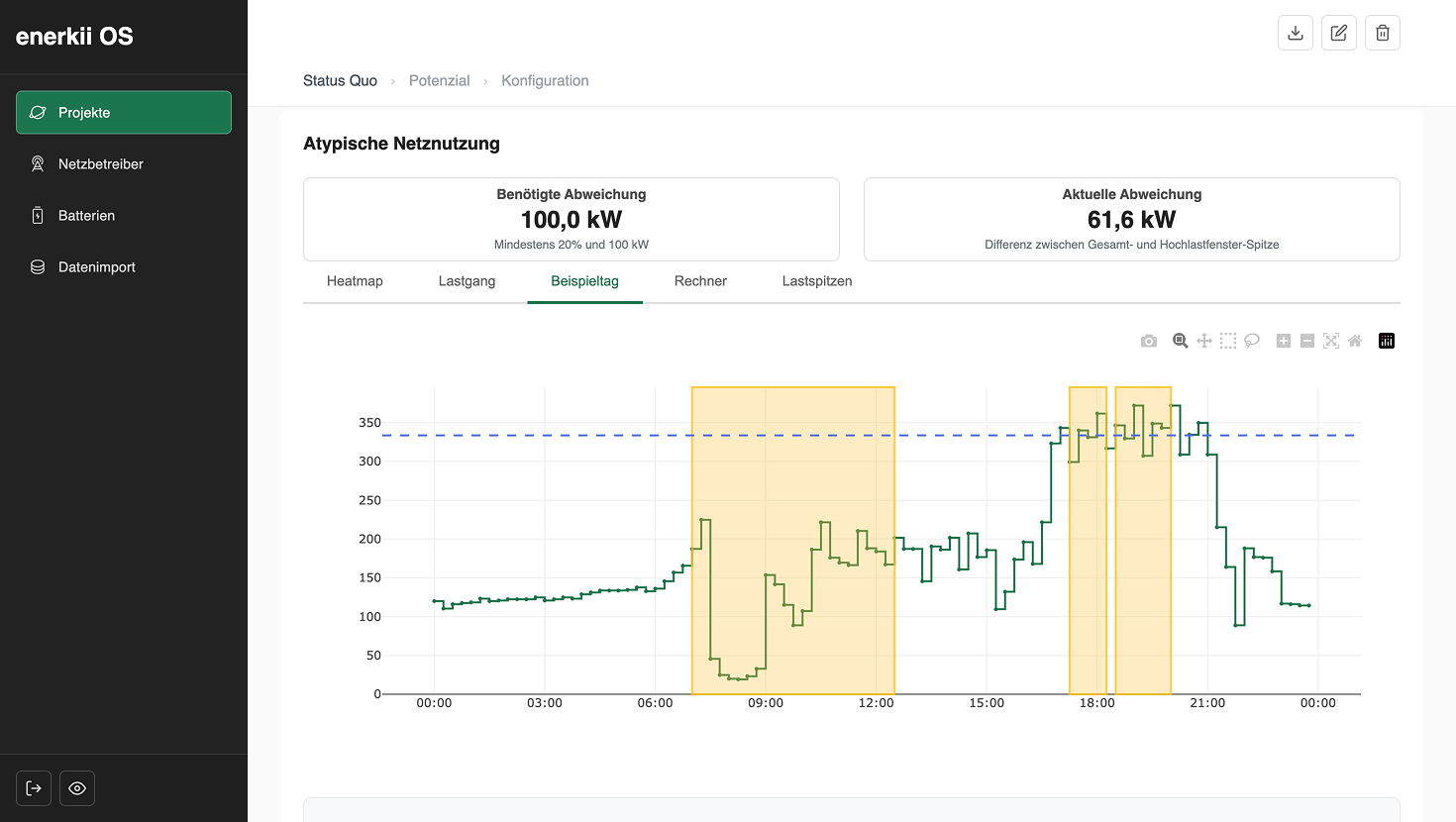

-> Netzentgelte durch atypische Netznutzung reduzieren: Das Verbrauchsverhalten im Zeitverlauf zeigt auf, ob man sich gegebenenfalls für die atypische Netznutzung qualifiziert. Diese erfordert die Vermeidung von Lastspitzen in vom Netzbetreiber vorgegebenen Hochlastzeitfenstern und kann zu deutlichen Entlastungen bei den Netzentgelten führen. Falls Potenzial besteht können Sie Maßnahmen implementieren, um an der atypischen Netznutzung teilzunehmen - zum Beispiel einen Batteriespeicher installieren - und direkt von reduzierten Netzentgelten zu profitieren. Manche Unternehmen können sich auch ohne Mehraufwand für die atypische Netznutzung qualifizieren, da sie die Vorgaben betriebsbedingt (bspw. Bäckereien) bereits erfüllen. Wie groß Ihr individuelles Einsparpotenzial bei der atypischen Netznutzung ist, können Sie mit unserem kostenfreien Online-Tool berechnen.

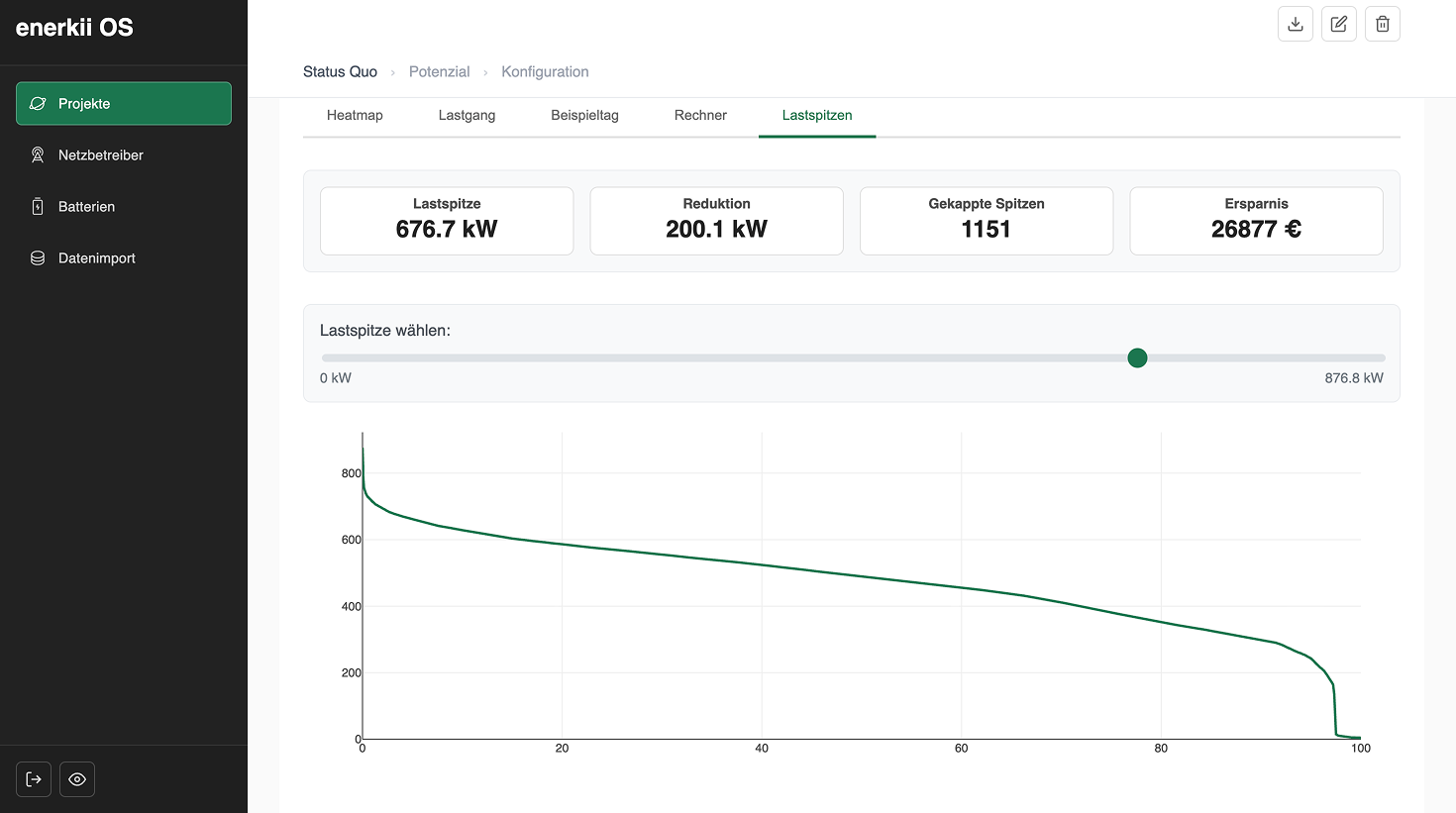

-> Lastspitzen vermeiden: Auch abseits der atypischen Netznutzung kann es Sinn machen, Lastspitzen zu kappen, denn Lastspitzen sind häufig mit hohen Leistungspreisen (150-200 Euro pro kW) belegt. Durch gezielte Steuerung von Großverbrauchern oder den Einsatz von Speichern lassen sich Lastspitzen reduzieren oder verschieben. So spart man sofort einen großen Teil seiner Stromkosten ein. Um diese Möglichkeit zu prüfen, lohnt sich eine Analyse der Lastspitzen. Verursachen bspw. meine 10 höchsten Lastspitzen 200 kW zusätzliche Last, liegt es nahe, dass sich diese gut vermeiden ließen und man so unkompliziert jährlich einen fünfstelligen Betrag einsparen kann.

Hat man weniger als 2.500 Benutzungsstunden, schlagen die Arbeitspreise besonders zu Buche. Umso weniger Strom man über das Netz bezieht, desto geringer fällt dieser Anteil aus - Eigenstromerzeugung mit PV lohnt sich in diesem Fall also besonders.

Oft haben Betriebe tagsüber einen hohen Bezug. Dementsprechend kann selbst erzeugter Solarstrom direkt verwendet werden – das macht eine PV-Anlage lukrativ. Aber auch von einem dynamischen Tarif können Betriebe profitieren. An der Börse sind die Strompreise tagsüber meist sehr günstig, da viel Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Mit einem dynamischen Tarif machen Sie sich das Preisgefälle zunutze. Die Prüfung ist aber in beiden Fällen etwas komplexer. Bei PV sind die lokalen Gegebenheiten, also verfügbare Dachfläche und Anzahl der Sonnenstunden, entscheidend, da diese die Kosten für die Installation und den Ertrag der Anlage maßgeblich beeinflussen.

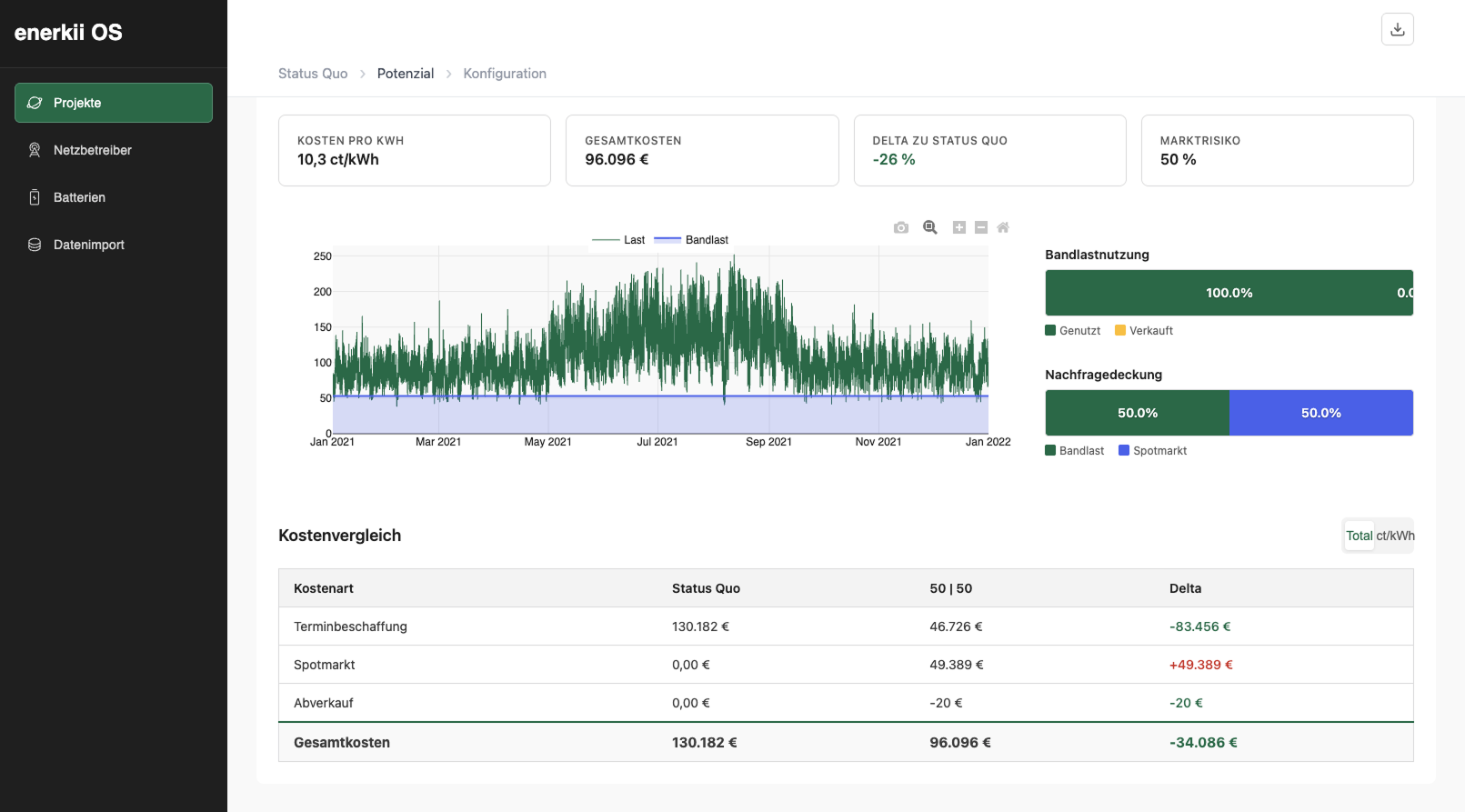

Auch das genaue Einsparpotenzial mit einem dynamischen Tarif hängt von Ihrem Verbrauchsmuster ab. Verbrauchen Sie Strom primär zu Zeiten hoher Strompreise, haben Sie tendenziell ein hohes Einsparpotenzial. Ein guter Indikator ist Ihr volumengewichteter Strompreis. Um diesen exakt auszurechnen, müssen Sie Ihren Verbrauch über die Börsenpreise legen und bestimmen, was Sie im Schnitt für eine Kilowattstunde zahlen. Vergleichen Sie dann Ihren volumengewichteten Preis mit dem durchschnittlichen Börsenstrompreis: Liegt Ihr Preis deutlich über dem Schnitt, ist das ein erster Hinweis, dass ein Speicher zur Strompreisoptimierung lohnenswert sein könnte. Die Börsenstrompreise sind öffentlich zugänglich, müssen aber für den Kostenvergleich noch auf das gleiche Intervall wie der Lastgang angepasst werden.

Sowohl Ihr Messstellenbetreiber (das Unternehmen, das für Installation, Betrieb und Wartung Ihres Stromzählers zuständig ist, oft der lokale Netzbetreiber) als auch Ihr Stromanbieter (der Ihnen den Strom liefert und in Rechnung stellt) sind verpflichtet, Ihnen Zugang zu Ihren Verbrauchsdaten zu ermöglichen.

Oft geht das unkompliziert in Online-Portalen. Dort können Sie sich nach einer Registrierung mit Ihren Zugangsdaten anmelden und in der Regel Ihren Lastgang grafisch darstellen oder die Rohdaten (meist als CSV-Datei) für bestimmte Zeiträume herunterladen.

Sollten Sie keinen Zugang zu einem Online-Portal haben oder die Daten dort nicht finden, können Sie Ihren Lastgang auch direkt bei Ihrem Messstellenbetreiber oder Stromanbieter anfragen. Dies kann telefonisch, per E-Mail oder schriftlich erfolgen. Da Sie ein Anrecht auf Ihre Verbrauchsdaten haben, sind die Unternehmen verpflichtet, Ihnen diese in einem gängigen Format zur Verfügung zu stellen. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Marktlokations-ID (MaLo-ID) oder Ihre Zählernummer zur Hand haben, da diese für die eindeutige Zuordnung Ihrer Verbrauchsdaten benötigt werden.

Der Lastgang bietet hilfreiche Orientierung fürs betriebliche Energiemanagement, ist aber komplex. Wir unterstützen Sie gerne beim Verstehen: unser enerkii OS Tool ermöglicht uns eine Analyse Ihres Lastganges in nur einem Tag. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose und unverbindliche Potenzialanalyse.