Arbitrage

Im strengen Sinne bezeichnet Arbitrage das Ausnutzen von gleichzeitigen Preisunterschieden für dasselbe Produkt auf verschiedenen Märkten. Ein klassisches Beispiel wäre der Kauf von Aktien an einer Börse in Deutschland, um sie im selben Moment an einer anderen Börse im benachbarten Ausland zu einem höheren Preis zu verkaufen. Da Kauf und Verkauf zeitgleich stattfinden, ist dieses Geschäft risikofrei aber ertragreich.

Formen der Arbitrage

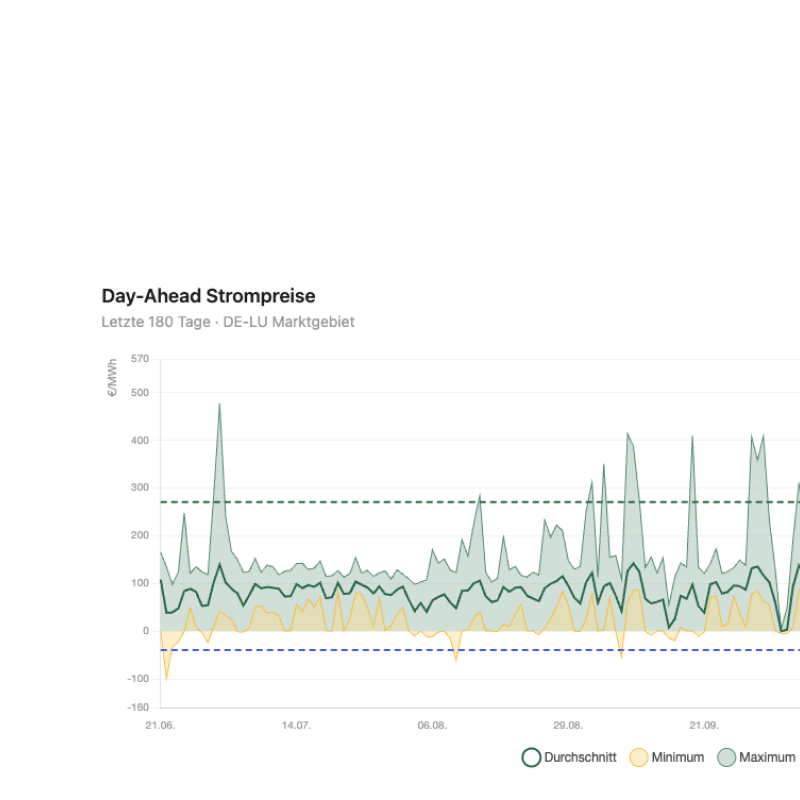

Arbitrage wird im Strommarkt oft verwendet, auch wenn es sich nicht um Arbitrage im eigentlichen Sinne handelt. Oft wird damit das Ausnutzen von vorhersehbaren Preisschwankungen beschrieben.

Zeitarbitrage

Zeitarbitrage beschreibt das Ausnutzen von Preisunterschieden auf demselben Markt, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Das Prinzip lautet: Strom kaufen, wenn die Preise niedrig sind, um ihn später zu verkaufen, wenn die Preise hoch sind. Da der Verkauf zeitversetzt stattfindet, ist dieses Geschäft im Gegensatz zur klassischen Arbitrage nicht gänzlich risikofrei. Per Definition ist Zeitarbitrage also eigentlich keine Arbitrage - der Begriff wird trotzdem in der Energiewirtschaft synonym verwendet.

Strompreisoptimierung

Wird der günstig eingekaufte Strom hingegen zu einem späteren Zeitpunkt selbst verwendet, spricht man von Strompreisoptimierung.

In der Theorie könnte ein Speicher für beide Zwecke zeitgleich eingesetzt werden, also sowohl Zeitarbitrage und Strompreisoptimierung betreiben. Finanziell macht das in der Praxis aber keinen Sinn. Das liegt an den unterschiedlichen Regelungen für Netzentgelte. Strom, der ausschließlich für den Handel bezogen, gespeichert und wieder ins Netz eingespeist wird, ist von diesen Gebühren befreit. Sobald derselbe Speicher jedoch auch nur teilweise dazu genutzt wird, den Eigenverbrauch zu decken, müssen für den gesamten aus dem Netz bezogenen und im Speicher gelagerten Strom die vollen Netzentgelte entrichtet werden. Diese Kosten machen das Geschäftsmodell der Zeitarbitrage in der Regel unwirtschaftlich, da der potenzielle Gewinn durch den Handel die anfallenden Netzentgelte nicht mehr decken kann. Die derzeitige Zählertechnologie kann diese unterschiedlichen Verwendungszwecke (Handel vs. Eigenverbrauch) nicht zuverlässig voneinander abgrenzen.

Arbitrage in der Praxis

Ein Akteur am Strommarkt beobachtet die stündlichen Preise. Stellt er fest, dass der Strompreis nachts bei 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegt, am nächsten Abend aber auf 30 Cent pro kWh steigt, ergibt sich eine Arbitrage-Möglichkeit.

- Der Kauf: Nachts wird Strom zu 10 Cent pro kWh bezogen, um den Batteriespeicher zu laden.

- Der Verkauf/die Nutzung: Am nächsten Abend wird der gespeicherte Strom zu 30 Cent pro kWh entweder verkauft oder zur Deckung des eigenen Verbrauchs genutzt. Die so erzielte Ersparnis ist der Gewinn.

Voraussetzungen für die Umsetzung

Die Umsetzung von Zeitarbitrage erfordert die Fähigkeit, Strom speichern zu können. Die wichtigsten Technologien hierfür sind:

- Dynamische Stromtarife: Ein dynamischer Stromtarif ist die Voraussetzung. Er ermöglicht die stundengenaue Abrechnung und spiegelt die Schwankungen der Börsenpreise wider.

- Batteriespeicher: Ein Batteriespeicher ermöglicht, Strom über einen längeren Zeitraum zu speichern.

- Energiemanagementsystem (EMS): Ein EMS steuert den gesamten Prozess vollautomatisch. Es überwacht die stündlichen Strompreise, prognostiziert den eigenen Verbrauch und empfängt die Signale des Direktvermarkters, wann der Batteriespeicher geladen oder entladen werden soll, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen.

Akteure

Grundsätzlich kann jeder mit einem entsprechenden Batteriespeicher und einem dynamischen Stromtarif Zeitarbitrage oder Strompreisoptimierung betreiben. Dabei handeln Privathaushalte und die meisten Unternehmen nicht selbst direkt an der Strombörse. Sie beauftragen dafür spezialisierte Dienstleister, sogenannte Direktvermarkter.

Diese Direktvermarkter bündeln den Strom von vielen kleinen Anlagen und führen den Handel an den Strombörsen durch. Der Direktvermarkter sendet dann an das Energiemanagementsystem (EMS) die entsprechenden Lade- und Entladesignale.